Estrong dice que Dios sólo le dio dos habilidades, pero le han sido suficientes para abrirse paso en la vida. La primera es congénita y la descubrió cuando vivía en la populosa colonia Guerrero de la Ciudad de México: nació con puños de martillo y brazos de resorte, capaces de noquear a cualquier persona sin importar su peso o altura. La segunda es adquirida y la aprendió siendo el doorman de los mejores ‘antros’ de la ciudad: con un solo vistazo, puede saber la marca de una camisa y el precio aproximado, un dato indispensable para abrir o cerrar el paso a quien quiera entrar a los negocios de sus jefes.

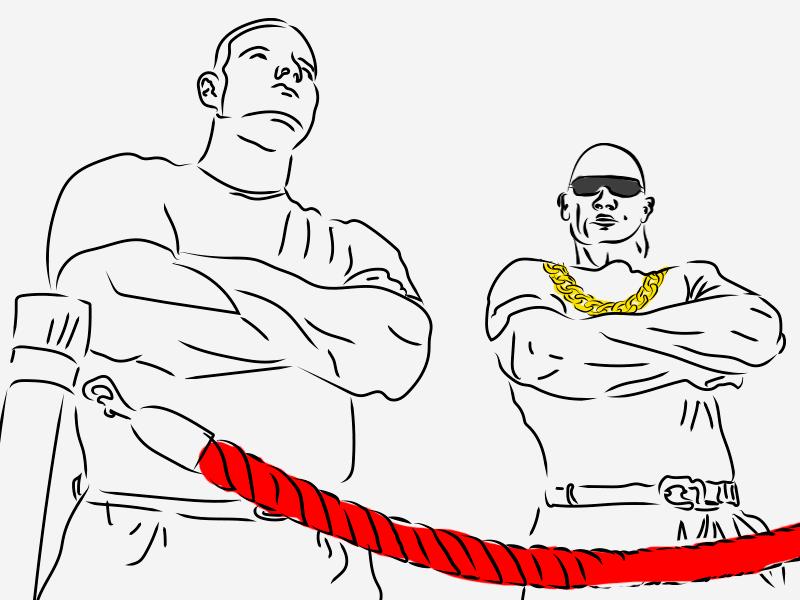

Él es un veterano cadenero en los lugares más exclusivos de la capital. Lleva una década “en el negocio de la noche” y su trabajo a lo largo de esos años ha consistido, principalmente, en una sola tarea: discriminar. O, como él lo llama, “seleccionar a las mejores manzanas de las regulares”.

“Mis jefes me tienen confianza porque tengo buen criterio”, cuenta el cancerbero de los mejores spots en Polanco. “Yo te veo la camisa, el pantalón, los zapatos y ya sé como cuánto te vas a gastar. Pero eso no es todo. Tienes que ser de la ‘jai’. Puedes venir de pies a cabeza con ropa Purificación García, pero si se te nota lo de Iztapalapa, no te dejo pasar”.

De jueves a sábado, Estrong —quien pidió no usar su nombre real por temor a perder su empleo— tiene un rutina: se pone un traje prestado por sus jefes, tapa con pintura el desgaste de sus zapatos, bloquea con sus 183 centímetros la entrada del antro y se prepara para pasar las siguientes seis horas escudriñando a los aspirantes que se arremolinan en la puerta. Algunos clientes pueden pasar hasta tres horas suplicando que los mire, hablándole como si fueran amigos de infancia, pasándole billetes doblados al estrechar su mano, conquistándolo con guiños de las mismas chicas que, más tarde le dirán “gato”, “naco” e “indio” por negarles la entrada debido a que no son lo suficientemente delgadas o blancas.

Pero sobre todo Estrong, de 36 años, pasará horas mirando ropa y haciendo una minuciosa selección. Louis Vuitton, Chanel, Carolina Herrera sí. “Zara no, jamás”. Tenis nunca, a menos que sean Lacoste. Saco sí, pero Ermenegildo Zegna y que se note que no es prestado. Tacones siempre, flats jamás. Ojos azules sí, pero que no sean de “güera de rancho”. Muy morenos ni en sueño, a menos que se sepan el truco de los que han aprendido a sobrevivir en el mundo antrero con piel oscura: enseñar su pasaporte como identificación oficial y que se vean sellos de viajes al extranjero, junto a un apellido de abolengo.

Un fin de semana acompañé a Estrong a su trabajo. Por momentos parece el director de una orquesta: él, al frente y al centro; y ellos, los clientes, acomodados en torno suyo para ganar una mejor ubicación ante su mirada. Las manos se levantan para llamar su atención y el doorman finge no ver nada. Hasta que apunta con el índice hacia algún lugar y todos voltean a ver a los elegidos. “Ustedes” u otra frase corta o gesto, hace que la multitud se mueva y reaccione. “Oye, pero nosotros somos cuatro”, “¿ya podemos pasar?”, “llegamos hace dos horas”. Las respuestas suelen tener su propio código. Un “¿tienen reservación?” o “es una fiesta privada” acaba con las posibilidades de cualquier aspirante. Un “sí, espera”, abre una ligera esperanza de entrada, aunque sea después de la 1 de la mañana. Un “te van a preparar la mesa”, es la llave para pasar la noche rodeado de VIPs (Very Important People).

[Hay que] seleccionar a las mejores manzanas de las regulares.

Al final de cada noche, Estrong se sentirá satisfecho con su función de hombre-embudo, se repetirá que “lo mejor de lo mejor está allá adentro [en el antro]” y eso, dice, es gracias a esa habilidad adquirida, que combina con otras reglas de oro: no sonreír, no prometer el acceso a nadie y ante la duda preguntarse “¿él o ella podría hacer amistad con mis jefes?”.

“Yo sé quien es pobre, porque yo fui pobre. Y sé quién es un ‘güanabi’ [‘wanna be’ o gente que aspira a ser algo que no son], porque yo también lo fui. Y sé quienes son los de lana, porque todos los días convivo con mis jefes y ya les aprendí como se comporta alguien que realmente es de la ‘jai-clas'”.

“Tú, por ejemplo, así como vienes vestido sí entrarías… pero a barrer los baños”, me dice, riendo a carcajada batiente y examinando mis jeans y mi camisa. “Aunque me digas que traes con qué pagar, a los antros de mis jefes no entras. Y no es discriminación ¿eh? Porque sí puedes pasar, pero no así… hay que esforzarse…”.

La cartera, los rasgos, la ropa. Según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables que realizó en 2015 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esas son las principales causas por las que los mexicanos se sienten discriminados: en primer lugar, un 35 por ciento apuntó que por no tener dinero; en segundo, 28 por ciento, por no estar a la altura de los estándares de apariencia física de alguien; y en tercero, 27 por ciento, por no tener la ropa adecuada.

He ahí la “Santísima Trinidad” de los cadeneros. Su guía para trabajar. Hoy, quien quiere conocer “los mejores lugares” de la ciudad que ellos resguardan, deben tener la billetera abultada, las facciones afiladas y la indumentaria precisa.

Aunque no siempre fue así.

Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (ANIDICE), recuerda que la discriminación en los antros comenzó en los años 80. Antes de eso, las discotecas aceptaban a quien pudiera pagar y la única condición era tener la mayoría de edad… hasta que comenzó el boom de los “clubes”, esos giros mercantiles con pista de baile y salas VIP que ofrecían la experiencia de “un ambiente exclusivo”.

El Bandasha, el Magic Circus, el News fueron pioneros en poner personal de seguridad a seleccionar qué gente entraba. Lejos de perder clientela, se convirtieron en establecimientos legendarios: los asiduos les compraron la idea de que la mitad de la diversión sucedía en la antesala de los antros y consistía en embellecerse, rodearse de amigos de look europeo y rebasar la cadena ante la mirada frustrada de los otros. Sentirse especiales. Distintos. Mejores.

Fue hasta 1995 que el gobierno de la capital y las delegaciones —especialmente Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan— otorgaron cientos de licencias para los llamados “antros”, que replicaban un modelo similar, pero en espacios más pequeños, recuerda Ismael Rivera. Hoy, aunque algunos empresarios y funcionarios hagan un esfuerzo por combatir la discriminación en el ramo, la realidad es que la figura del cadenero sigue presente en la vida nocturna de las zonas más acaudaladas, como Polanco y Lomas de Chapultepec. Es parte del staff indispensable, si se quiere disputar el mercado de los antros “de moda” como el Sens, el Joy Room, el República o el Hyde Ragga.

Yo sé quien es pobre, porque yo fui pobre. Y sé quién es un ‘güanabi’

Las cifras de la ANIDICE cuentan que en la Ciudad de México hay unos 3.500 antros y sólo unos 100 forman parte de la categoría de “exclusivos”: cadeneros, covers altos o membresías anuales, botellas de champaña de hasta 7.000 pesos y servicios para los clientes VIP como chofer privado o reservaciones en mesas de pista a cambio de una cuenta mínima de 20.000 pesos.

Esos antros pueden ingresar hasta un millón y medio de pesos por noche gracias a que sus clientes aceptan un pacto tácito: se dejan escudriñar y permiten que les cobren bebidas a sobreprecio a cambio de un ambiente “exclusivo”.

“La misma gente pide al cadenero. Hay clientes a los que no les gusta un antro sin cadenero. Está mal, pero en algunos lugares, es tan esencial como el que pone la música”, reconoce Ismael Rivera.

Fernando se presenta como uno de los doorman más exigentes de la ciudad. Su tozudez, dice, es legendaria en la adinerada zona de Bosques de Las Lomas. Y su criterio de selección es bastante simple: “impresióname y rápido”. En ocho años como cadenero, ha visto los intentos más desesperados para complacer sus estándares.

Es un tipo de trato duro y prejuicios fáciles. Unos 190 centímetros que guardan poco más de 100 kilos. Corte tipo militar, ropa casi siempre negra, gesto de jugador de póquer, determinación de soldado y cuerpo de gladiador de lucha libre “para imponer autoridad”. Un cadenero amable, dice, es un cadenero que no sirve. “¿A poco tu comprarías un ‘chihuahueño’ para cuidar tu casa, si pudieras tener un pitbull?”, se pregunta y no espera respuesta. “En esta chamba, si no eres un perro, te comen. Los clientes son niños ricos que están acostumbrados a obtener lo que quieran. Pero con nosotros se chingan y se alinean”.

Las noches que lo vi operar, Fernando tomó tan en serio su trabajo como un militar resguardando una zona de seguridad: ningún truco sirve para rebasarlo. Una chica que resaltaba por vestir una minifalda amarilla pidió entrar para buscar a su novio, que la estaba esperando y se había quedado sin batería en el celular. Un cliente moreno y sin reloj apabullante rogó que lo dejaran pasar solo al baño y después se salía. Y uno más dijo trabajar para un blog muy influyente sobre antros y discotecas y exigió pasar o daría una mala nota al lugar. Todos ellos fueron rechazados por Fernando. A otros, en cambio, les abrió las puertas para gastar, por ejemplo, hasta 1.700 pesos por una botella de ron que en los supermercados cuesta menos de 400 pesos.

A lo mejor está mal nuestro trabajo, pero si cualquiera pudiera entrar, el negocio se va a la mierda.

A la mañana siguiente, mientras Fernando devoraba su desayuno, me contó un chiste: “los ‘güanabi’ son como pelotas de squash: entre más fuerte les pegues, más rápido regresan”. Y se carcajeó. “Uno pensaría que si les dices ‘no, no vas a pasar’, nunca volverían al lugar. A mi me daría vergüenza. Pero la verdad es que cada dos o tres meses vuelven a intentarlo, a algunos ya los conozco… como la chica que venía casi desvestida, ¿la viste? Se vuelve un reto. A la raza le gusta esto”.

Fernando recuerda a mujeres que se han pasado desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana detrás de la cadena, tratando de convencerlo de que, al menos, las deje pasar una hora para tomarse una selfie adentro e irse. Recuerda a clientes que llevan trajes baratos en su camioneta para prestárselos a los franeleros de la zona a fin de que finjan ser sus escoltas. Recuerda a chicas que cargan con burdas imitaciones de placas de la Cámara de Diputados o del Senado de la República y se hacen pasar por asesoras de importantes políticos. Recuerda al “típico” grupo de amigas que prometen que, si las deja pasar, emborracharán a una de ellas y dejarán que la manosee en el carro. Y recuerda a un personaje que algún día suplicó que lo dejara entrar enumerando el precio de cada una de las prendas que portaba esa noche. “Te juro que estos zapatos son Ferragamo… sí traigo para pagar…”

“Tú no sabes lo que la gente está dispuesta a hacer. Te dan mucho poder”, cuenta Fernando. “Que tu digas quién vale la pena, y quién no, está cabrón. Sobre todo porque es gente que tú sabes que allá afuera, en la calle, te tratarían mal. Y acá te idolatran. Hay unos que tienen en sus agendas el día de mi cumpleaños y me mandan regalos”.

“Nadie les dice que no se pueden divertir. Ahí están los bares del Centro, Garibaldi. Pero si vienes a Las Lomas, tienes que ser de clase. A lo mejor está mal nuestro trabajo, pero si cualquiera pudiera entrar, el negocio se va a la mierda”.

Tú no sabes lo que la gente está dispuesta a hacer. Te dan mucho poder.

Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, publicada en 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), confirman que las dos principales causas por las que los mexicanos se sienten discriminados es por no tener dinero o por su apariencia física. Mientras tanto, el negocio de los antros en México crece como espuma de champaña: datos de la ANICIDE revelan que sólo en 2014 la industria ganó unos 228 mil millones de pesos, lo que significa un incremento del 12.5 por ciento respecto al año anterior. Para ponerlo en perspectiva: la economía mexicana crece apenas entre 2 y 3 por ciento cada año.

Entre 2013 y 2015 Karina Macías fue la editora de la revista Time Out México, una publicación mensual dedicada al entretenimiento en la capital. Durante ese tiempo, Karina aprendió que los antreros saben que tener un cadenero duro como bistec barato es bueno para el negocio.

“Les gusta venderse así: ‘la cadena más difícil de la ciudad’. O ‘no entras si no conoces a la gente’. Los clientes lo piden, quieren la experiencia de sentirse VIP (…) De algún modo, el cadenero es un discriminador profesional y a los clientes les gusta someterse a ellos. Decir ‘este tipo que sabe de ropa, de marcas, de gente importante, aprobó que yo pase y tú no'”.

En México, cinco ordenamientos sancionan el trato discriminatorio: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Código Penal del Distrito Federal.

Cuando le hablo de esos datos, Fernando —quien tampoco quiso que publicara su nombre real ni el de los antros donde trabaja— hace una mueca de desaprobación. No le gusta que pregunte si se siente a gusto recibiendo una paga por discriminar. Prefiere el eufemismo de “seleccionar”.

Las altas ganancias que garantizan los cadeneros contrastan con el bajo salario que ganan: pocos tienen un sueldo fijo, más bien les pagan por noche y en los antros más exclusivos esa remuneración no supera los 1.000 pesos [unos 48 dólares] por sábado y domingo, asegura Ismael Rivera.

Fernando y Estrong, como la mayoría de los doormen, son cancerberos para añadir un ‘extra’ a su ingreso, que no suele rebasar los 10.000 pesos mensuales [unos 500 dólares]. Ellos, como muchos otros cadeneros, trabajan como guardias de seguridad, instructores de gimnasio, taxistas, comerciantes en mercados o tianguis. No tienen estudios profesionales y son oriundos de colonias populares de la ciudad. Su éxito en los antros no deja de ser una cruel paradoja: custodian la puerta de lugares a los que difícilmente se dejarían entrar a sí mismos.

Sin embargo, se justifican. En palabras de Fernando “nadie te obliga a venir. Los que vienen a la fiesta, si no les gusta que hagamos una selección de gente, pues se pueden ir a Garibaldi, a Acoxpa, no sé, con gente como ellos”.

Entre 2012 y 2013, la colonia Roma albergó uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México: el M. N. Roy, un suntuoso antro oculto detrás de una degastada fachada que fue la casa de Manabendra Nath Roy, uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Un chiste entre los socios del “Roy” era que si el exdueño resucitara y viera su casona convertida en club privado para socialités, le volvería a dar un infarto.

Aunque hoy sigue abierto, en su tiempo de mayor esplendor la revista Time Out México lo describió así: “Si no estás en la lista de invitados, si no eres amigo de Zemmoa o si no cuentas con tarjeta o anillo de membresía, pasarás un momento incómodo (…) Entrar a uno de los mejores antros de la ciudad no es fácil, pero si lo logras querrás regresar cada fin de semana”.

Viernes y sábados decenas de personas pasaban horas en la banqueta, a veces con frío y lluvia, rogando durante horas que los dejaran pasar. Adentro del antro, a través de una cámara de seguridad, los observaba Zemmoa, cantante, bailarina, actriz y sobre todo, “party animal professional” y “socialité de la vida nocturna”. Ella era quien tenía la última palabra sobre quién podía, o no, codearse con los demás invitados. A ratos, Zemmoa salía a la calle a lucir el estándar de imagen personal que se necesitaba para entrar al “Roy”: ella, una “ladyboy” alta, delgada, cabello largo y suelto, de andar altanero y pausado, que suelta en sus frases palabras como “baby”, “gooooei”, “love” y “party”, desfilaba por la puerta con su ropa de diseñadores de última moda como Jeremy Scott. Cualquiera que no estuviera a la altura de esa apariencia estaba condenado a nunca franquear la cadena.

Nadie te obliga a venir… y si no les gusta se pueden ir a Garibaldi o Acoxpa.

“El ‘Roy’ era un club privado. Sólo podías pasar con invitación de los socios o mía. Y nos hicimos famosos por eso, la gente llegaba para poder decir ‘Zemmoa me dejó pasar’, porque sí era muy bonito entrar, le dimos un toque internacional a nuestro lugar”, me cuenta Zemmoa. “Yo llegué a rechazar dinero, drogas, sexo, todo lo que te imagines. Soy incorruptible. Debería ser presidenta de México: ningún soborno valía conmigo. Si no te ves ‘wow’ o no estás en la lista, no te dejaba pasar”.

“Mucha gente importante que no estaba en la lista se quedó afuera. Cuando ya tienes un nombre, una carrera, a veces no te importa que no te dejen entrar a cierto lugar y te vas a otro… pero, no sé, cuando estás chavito o estás construyendo una autoestima, sí creo que esto de no dejar pasar a alguien te puede joder la cabeza. Si no estás listo emocionalmente, es muy duro. Yo… yo no sé si lo volvería a hacer”.

Pienso en Estrong y en su orgullo de trabajar negándole la entrada a tanta gente ávida de su aprobación. Pienso en su mirada burlona y en sus manos grandes, en la seguridad con que manipula una cadena que, no obstante, lo excluiría a él también. Y pienso, especialmente, en la frase que me repitieron varios cadeneros cuando los entrevisté: “la gente es como los perros: hay razas. Y como la basura: hay que separarla”.

Fuente: Vice